“如果(啊)南泥湾和(啊)往年不一样的话,就不再是老样子了,是陕北的好江南……”

六月,南泥湾,如歌所唱,青山绿水,繁花似锦。稻田里,插秧机欢快地走过,一排排绿色的秧苗整齐地立在稻田里,像是准备出发的士兵。

刚刚参观完南泥湾大生产运动展厅的大学生朱学良看着忙碌的插秧机感慨地说,从大生产运动的“老库头”到现在的机耕播种,南泥湾的沟壑和河流依然呈现出“庄稼遍地,牛羊遍地”的“好江南”模样!

南泥湾量产运动展厅里的雕像

可以看出,这“最初的旅程”给他留下了深刻的印象。朱学良说,他一走进南泥湾大制作体育展览馆,迎面而来的一尊雕像就特别震撼:两个身着军装的八路军战士和一个头上顶着白色羊肚巾的老农在摇头晃脑,奋力挖掘。那种气势,那种气势,让人觉得没有什么障碍,没有不可逾越的困难。

南泥湾的老关东就是胜利艰难的时代见证。

春秋时期写两封信

在南泥湾镇南泥湾村,74岁的侯秀珍珍藏着两个宝贝——两个又矮又秃的老头。

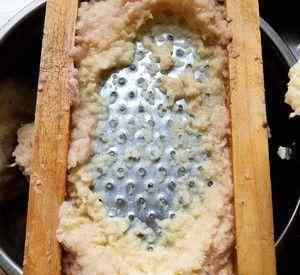

侯秀珍收藏的《两个老关东》

有趣的是,两个老头,一个用来开荒,一个用来种树。

一对老猪头,一尺宽的猪嘴,只磨损了4寸,猪头滑开了,油微微出汗。这个老关东已经是侯秀珍老家族的“传家宝”了。是侯秀珍的岳父和当时359旅719团9连副连长刘宝斋。

这座古老的关东是一段历史的见证。随着侯秀珍的故事,波澜壮阔的南泥湾量产闪现在人们眼前——

刘宝斋(数据照片)

“南泥湾泥湾,荒山,臭水,黑泥潭。方圆有数百英里长的山脉,但尖端森林没有天空。狼、豹、黄羊,满山遍野,荒凉人烟稀少。”刘宝斋和359旅的战友刚到南泥湾就面临这样的场面。士兵砍伐梢林开荒——在山区种植大豆,在旱地种植玉米,在稻田种植水稻,白天开荒,晚上挖洞,在梢林盖小屋定居;当你又渴又饿的时候,你会摘野果而不是食物来充饥...

“开荒如火线,无退无进;虽有千万难,却怕冲上天。”一把把老关东,唱着歌。据史料记载,为了加快生产进度,提高劳动效率,指战员和战士展开了劳动竞赛。718团的模范班长李伟,在全团组织的一次开荒比赛中,创造了每天3亩6分7分的记录;后来,教导营一队第三排长刘顺青和补充团战士尹光普以4亩1分1分,4亩2分8分的成绩迅速超越他。359旅供应部政委罗章,带来了在家乡江西种地的经验,让南泥湾有了稻田...

老人侯秀珍给孙子讲了两代老人的奋斗故事

穿短了,南泥湾变了!经过艰苦的努力,曾经杂草丛生、沼泽密布的泥泞海湾,已经改变了面貌:五谷丰登,瓜菜如山,一排排整齐的山洞堆满了山,南泥湾呈现出一派繁华景象!1943年10月,毛主席视察南泥湾时说:“困难不是不可战胜的怪物。当所有人都征服他们时,他们会低头。大家都是自力更生,有吃有穿有用。目前,我们没有外援。假设以后有外援,还是要靠自力更生。”

“在困难面前,359旅的战士们迫不及待,依靠自己,用响亮的歌声唤醒沉睡百年的土地,用辛勤的汗水倒出一片片良田。”到1944年底,南泥湾的粮食种植面积已达26万多亩,当年向陕甘宁边区政府上缴公粮1万石,开创了中国历史上军队向政府上缴公粮的先河。

在刘宝斋教育的影响下,“自力更生,艰苦奋斗”的精神在侯秀珍心中生根发芽。1999年,延安开始大规模实施退耕还林。侯秀珍二话没说,把老阚的头抬上山,在三台庄种树三年。勤劳的延安人民和侯秀珍一样,挥挥手,从“兄妹开荒”变成了“兄妹种树”。经过多年的攻坚,他们把陕西的绿色“发际线”向北推了400多公里,黄土高原实现了从黄到绿、从绿到美的历史性突破。

从父辈开垦土地,到晚辈种树,南泥湾的每一位老人都有一段说不完的感人故事,激荡着“保红保国,保民乐,保革命传统”的动人旋律。

弘扬新时代的“老头”

侯秀珍告诉记者,她公公16岁参加革命,1937年随红军长征到达陕北,1942年去南泥湾进行大规模生产。1949年新中国成立后,他放弃了回城工作的机会,自愿留在南泥湾,扛起老阚的头,处理了一辈子土地。

侯秀珍(中)向记者讲述了南泥湾的辉煌岁月。

侯秀珍说:“我父亲是第一个进入南泥湾开垦土地的人。大规模生产运动结束后,他留在这里继续建设南泥湾,并站在他一直战斗到1984年去世的立场上。”“新中国成立后,很多同志没能看到五星红旗升起的那一天。很幸运看到了,很满意。我要保住这片土地,保住南泥湾。”侯秀珍还记得公公刘宝斋说的话。

42岁的党员侯秀珍说,她一刻也不敢忘记这个责任和使命。侯秀珍当了13年村委会主任,2年村党支部书记,已经成为村民的一个关爱者。她除了为村上的事务努力之外,还主动承担起了宣扬南泥湾精神的职责。老了以后,女儿和女婿经常劝她去城里养老。她会说:“我走了,谁来讲这个土地上的故事?”

“只要我还有力气,我一定要讲南泥湾的故事,一定要把自力更生、艰苦奋斗的革命传统传承下去。”侯秀珍兴致勃勃地说:“作为党员,不要想着享受幸福,要做好吃苦的准备。”她说好日子过了,我们等不及馅饼从天上掉下来。要多给下一代讲讲过去,特别是自力更生、艰苦奋斗的优良传统,让年轻人挽起袖子,努力创造更美好的生活。

两位老侃头无疑是传承优良传统最有力的见证。侯秀珍腰疼。当疼痛发生时,背痛就无法伸直。“两位老侃头,磨成这样,不过还是有用的。但是我一直戴到现在,后背疼的不行了,再也承受不起这两个老首长了……”

南泥湾镇镇长黑学良等人听了这话,立即表态:“这个老噱头,我们一定要好好的!”

2017年以来,南泥湾进行了新一轮的统一规划建设,突出“红色南泥湾,陕北好江南”主题,力争将南泥湾建设成为集“中国红色体验式培训示范基地、黄土高原农耕生态旅游基地”为一体的5A级景区。现在,每年有130多万游客来接受革命传统教育。

“两枪,两枪。枪可以打。枪可以清理土地。战争消灭了魔鬼顽固派,开垦土地生产粮食和满仓。保卫毛主席,保卫党中央,359旅是党的钢铁……”那一年,359旅战士头戴钢枪演奏的慷慨激昂的壮歌,还在南泥湾空上回荡;他们用生命和鲜血写成的英雄史诗依然在每个人的脑海里涌动。

机器正在稻田里插秧

在南泥湾359旅烈士纪念园,一群在南泥湾干部培训学院读书的南京学生正在参观。江苏喜洋洋科技设备有限公司员工郭蓉告诉记者:“在‘不要忘记你的首创精神,记住使命’这个主题推出的时候,我们去南泥湾接受的是传统教育,更有教育意义。”南京医科大学药学院教师辛洪亮说:“不要忘记自己的主动心态,记住使命”就是要知道自己的使命和任务,不要忘记自己走过的路和出发的原因。一定要爱护新时代的‘老噱头’,保持初心,担当使命,让祖国更加强大更加繁荣!"

1.《镢 这把南泥湾老镢头一扛几十年!》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《镢 这把南泥湾老镢头一扛几十年!》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/1604807.html