注意我

莎士比亚在《人人快乐》中说:世界是一个舞台,我们都是演员。300多年后,美国学者欧文·戈夫曼出版了《日常生活中的自我展示》一书。为了回应莎士比亚的名言,他将源自乔治·米德等人的符号互动理论融入日常生活中自我呈现的微观分析,梳理了人们的揭露和表现。此后,社会科学研究中出现了前景与背景、给予与揭示、个体与戏剧类等新概念。

1982年11月19日,戈夫曼在费城因癌症去世,享年60岁。他没有机会目睹互联网技术的快速发展和计算机介导的社会化的快速普及。当然,戈夫曼不会有机会看到吸引人们注意力的社交媒体,那些平台鼓励的自我展示文化,以及绝非偶然的名字——你的地铁、我的空间、我的脸的书。

戈夫曼的思想幽灵虽然没有亲自出现,却一直徘徊在社会媒体对人类行为研究的中心,并被后世社会学、心理学、传播学的学者延续和修正。这些学者关注的核心问题之一是:社交媒体给我们的自我呈现带来了哪些变化?这些变化给戈夫曼的戏仿理论带来了哪些挑战?本文试图提取戈夫曼提出的四个概念,并在社交媒体中重新呈现,以讨论互联网上自我呈现研究的变化和挑战。

自显示和上下文折叠

一个

在自我展示的早期研究中,戈夫曼专注于面对面的身体展示。也就是说,人们在现实生活中是借助语言符号或非语言符号而相遇的。例如,在飞行时,我们亲眼看到空空乘人员是如何表现出天生的善良的。根据美国社会学家Arlie Hochschild的说法,这种微笑已经转化为一种深层的行为和面对面的情感劳动。更重要的是,它往往具有“直播”的性质,也就是说很多时候,我们日常生活中的自我呈现会稍纵即逝,不可能用图像技术一一记录下来。所以,回忆初恋和第一次约会的场景,只能靠回忆。

这种日常生活的“直播”,难免让人想起本杰明的断言。他提出了一个美学概念:机械复制时代艺术作品中的气场。什么是轻韵?本杰明说不知道。他只是用否定的方法宣称“机械复制时代枯萎的东西”是艺术品的轻韵,他还举了一个例子:“在一个夏日的午后,在休息的时候,盯着一条连绵不断的山脉或者一根给其余部分蒙上阴影的树枝,就是山脉或者这根树枝在散发着它的魅力。”

轻韵概念的边界是模糊的,但其核心是明确的。本杰明在使用轻韵时,希望突出艺术的“真实性”及其“此时此地”的价值。另一方面,艺术魅力会受到空之间时间的严格限制。比如歌剧,作为舞台艺术,只能在剧场中发挥作用,这是空之间的一个极限;它的魅力会在歌剧演出后逐渐散去,这是时间的限制。但在本雅明看来,机械复制文化(如电影、唱片)用“时时刻刻”取代了“此时此地”,严重损害了艺术中的“魅力”,削弱了艺术的崇拜价值和仪式价值。

如果把“广韵”的概念与自我呈现的研究领域进行比较,我们会发现现实生活中的自我呈现更像是本杰明的歌剧表演,而社交媒体中的自我呈现更像是记录。换句话说,戈夫曼意义上的自我呈现是日常的表现,但在社交媒体中,自我呈现更接近于一种“展示”。因此,牛津大学研究员伯尼·霍根(Bernie Hogan)声称,互联网上的自我呈现已经从舞台表演变成了自我展示。

这个比喻不难理解,但它的意义是什么?霍根当然无意模仿本杰明,赞美人际交往的“魅力”,也无意批评网络人际交往中魅力的消退。从实证研究的角度来看,要想理解这种“展示”的含义,就要引入另一个近年来被广泛讨论的概念:技术可用性。简单来说,这里所谓的可用性指的是技术为行为提供的可能性。从社交媒体的自我呈现来看,具体的可用性至少包括:第一,我们可以在社交媒体上“展示”或“展示”我们的数字印记,也就是说,如果我们自己不删除或隐藏它,我们的社交媒体主页就会一直在那里,等待访问者的访问。其次,由于技术的限制,社交媒体的自我呈现往往缺乏特定的语境。有学者称之为“线索缩减环境”,也有学者用Meyrowitz的思想将其命名为语境崩溃。

比如2014年真的有法律纠纷。一个女人在朋友圈里抱怨家里的一些琐事。她的措辞可能有点含糊,老板看到她,误以为她对工作不满意,就辞退了。不可避免的是,很多人有时候会在微信朋友圈说出自己的感受,往往比较抽象,对理解这些话的“语境要求”比较高,所以不同的人很可能会自我代入,造成很多不清晰的误解。

当然,如果我们把上面讨论的两个特性混合起来,就会出现更大的问题。比如微信朋友圈,作为自我展示的“展厅”,可能会记录我们这几年的感受和经历。我们发出的每一条信息,最初都是被赋予了当时的特殊语境和情感体验。但如果别人几年前看过我们微信朋友圈,那种情感体验其实是不存在的,就是没有“轻韵”。这样一来,误会的概率就增加了。不过好在微信推出了三天才能看到的功能。在我们的人际关系中,容易被误解,也怕被误解,这个功能可能是为数不多的权宜之计。

操纵、给予和隐藏

一个

在格夫曼的戏仿理论中,最著名的一对概念是前台和后台。按照戈夫曼的原话来说,所谓前景,就是“以一般的、固定的方式,有规律地为观察者定义情境的部分”,是“个人在表演过程中有意或无意使用的标准表达装备”;所谓背景,恰恰相反,是“那些试图压制的人”和“那些可能损害其想要制造的印象的行为”。我们对前景和背景的操纵就是所谓的“印象管理”。对此,戈夫曼还举了一个有趣的例子:“美国的一些女大学生在和男生约会时会故意降低智商,比如在男朋友面前故意拼错一个较长的单词,所以这时男朋友会像发现新大陆一样解释正确的拼写,一边说:‘亲爱的,你真笨,连拼写都不会。’"

但是日常生活中的印象管理并不总是很成功,或者说在现实生活中其实很难伪装自己。为什么会这样?研究人员通常使用戈夫曼的其他概念来解释这一点:给予和揭示。给予是我们有意传达的信息的一部分,透露是我们无意传达的信息,比如一个眼神或者姿势。人们很难伪装自己,因为我们很难完全掌握我们在面对面交流中“透露”的信息。

当然,所有这些在社交网站上都发生了巨大的变化。简单来说,这种变化可以总结为八个字:给力,示弱。在社交媒体的自我呈现中,我们无法控制的眼神和微表情隐藏在电脑和手机屏幕前。相反,我们的文字和上传的照片可以精心包装。总之,我们对自己的形象有了更多的掌控。

那么,这种自我形象控制的加强意味着什么呢?学者有很多答案。以麻省理工学院教授雪莉·特克尔为例。她在90年代提出了“人类游乐场”的概念。在近年来的代表作《群体中的孤独》中,特克尔将批判的目光转向了社交媒体中“精心设计的理想自我”。在互联网中,人真实而复杂的一面缩小了,完美而精致的一面放大了。在分享的过程中,人们满足自己被重视、被认可、被崇拜的需求,甚至逐渐产生一种自带光环的错觉,迷恋这种“以自我为中心的社会化”。

大众传媒有很多证明,也许最著名的是《纽约客》的著名漫画:“没人知道你在和一只狗聊天”。虽然这些讨论很有启发性,但很多时候还是逃不出一个网络乌托邦的前提。也就是说,很多研究者仍然把赛博空间空当做我们的“第二人生”,我们脱离现实的出口。然而,线上和线下的界限从来没有这么清晰过,这并不意味着我们可以在社交媒体上创造一个全新的自己。两个世界远非独立王国,而是相互交织,相互窥视。这样,我们在网上披露和控制自己的形象时,一定要以一些新的社会规范作为考量的标准和前提。

我们以交友网站为例。交友网站之所以近年来引起众多研究者的关注,正是因为它为嫁接线上线下的纠结,以及“真实的自己”与“理想的自己”之间的妥协提供了一个绝佳的领域。在此基础上,有学者提出了交友网站的两种说谎策略。

第一种策略可以概括为“未来的自己”。一方面,交友网站中的人并不是为了吸引异性而直接展现真实的自己;另一方面,为了找到一个终身伴侣,他们并不想简单地展示自己理想中的自己,因为如果真的想在一起生活,就不能一直在不属于自己的前台表演。因此,他们倾向于展示一个可实现的未来自我。例如,一位受访者坦率地说,“我确实谎报了体重。我没那么瘦。但是,自从在交友网站上认识了心上人,我就天天健身,瘦了44斤。我真的要感谢这个谎言。”

第二种策略可以看作是一种“被迫说谎”。被调查者认为,他们之所以撒一点小谎,是因为他们别无选择,只能这样做。当一位受访者解释“为什么年龄缩短了4岁”时,他解释说:“我真的是一个诚实的人。但是,我知道很多人其实都在谎报我的年龄,所以我不得不这样做。这是社区的潜规则。如果我拒绝说谎,说我今年44岁,那么交友网站上的人可能会自动转换,认为我至少48岁。”

观众隔离与观众想象

一个

日常生活中的自我呈现一定要在特定的边界内考虑,即人在不同的情况下会采取不同的印象管理策略。理解这一点可以延伸到戈夫曼的另一个关键概念:观众隔离。观众隔离是指当我们向一个或一群人展示自己时,我们不希望另一个或一群人毫无征兆地闯入。这些不速之客可能会打破我们既定的表演剧本,让我们恐慌。比如情侣吵架很正常,但是他们从来不希望另一个很了解他们的朋友撞见。

从逻辑上讲,成功的观众隔离至少有两个具体的前提条件:第一,可以识别观众;其次,观众可以被孤立。在日常生活中,这两种推进往往是可控的(情侣会把吵架的地方放在卧室)。但是,在社交媒体中,这两个特定的前提却面临着各自的威胁和挑战。

对于第一个前提,社交媒体观众正在逐渐后退。比如每条微博下,都会显示这条微博的阅读量——是几百条,几千条,还是几万条。用户有没有仔细想过谁在读书?这个问题似乎很难找到答案,因为在社交媒体中,我们根本无法控制我们的受众。它们共同隐藏在我们的微博里,无数活着的人凝聚成一个数字。因此,在社交媒体中,我们面对的不再是日常生活中可以清晰识别的受众,而是一个想象中的受众。我们的想象力常常被自己的认知局限和偏差所挫败。

美国学者达纳·博伊德(Dana Boyd)曾在她的书中讲述过一个故事。2005年,美国一所常春藤大学的招生主任在筛选学生入学申请时,看到了一封特别的个人陈述信。这是一个来自洛杉矶贫民窟的黑人青年。在他的个人陈述中,他讲述了他生活的社区,那里的帮派、毒品和堕落,也表达了他逃避和改变的愿望。招生办主任看了之后,被他的真情感动,决定录取他。但是在做决定之前,他顺手用谷歌搜索了一下黑人青年的名字,直接找到了他的Myspace账号。招生负责人没想到的是,这个黑人小伙的Myspace主页上全是当地的黑帮招牌和粗话。因此,他果断拒绝了这个撒谎的申请人。但是,博伊德说,这可能是一个错误的决定:既然这个年轻人住在黑人贫民窟,他一定非常了解那里的生活规则。让我们设身处地想想。一个人要想站在这样的环境里,首先要融入黑帮文化,或者至少要摆出一副样子。否则他会成为众矢之的。这个黑家伙在使用Myspace的时候肯定会默认自己的受众只是社区里的混混,绝对不会想到一个常春藤盟校的招生主任会成为自己的访客。所以博伊德在书中说,他猜测黑佬的个人陈述信可能确实是真情流露,但他敢把自己的想法放在Myspace上让身边的帮派成员看到吗?

至于受众隔离的第二个前提,社交网站也会遇到一些挫折。在具体的社交媒体上,理论上可以做受众隔离,比如微信分组,微博只能被朋友看到。另一方面,在我的访谈研究中,受访者普遍认为,这种操作至少存在两个问题:一是时间和精力成本过高;第二,虽然分组是固定的,但是每个消息想要传达的对象是流动的。因此,选通的行为通常会退化为最小公分母原则。在互联网的流行语言中,这个原则的本质是对人和动物无害。如果拒绝使用朋友圈会给我们在社交生活中带来一些负面的评论,那么有些人会选择回避真实而复杂的情感的策略,选择所有人都能接受的内容进行展示。

物品的展示和品味表现

一个

最后说一下“物”作为自我呈现的中介。我们生活在一个物质文化极其发达的时代。在这样一个时代,不仅一切都是有价值的,我们也很难逃脱价值属性绑架的怪圈。在生活中,我们往往需要通过展示自己的“商品”——总的来说就是“品味”,来展示自己的职业、身份和价值观。通过这种口味的表演,我们巩固了与自己圈子的联系,同时也与其他群体“划清了界限”。味觉表现绝不是互联网发展的新产品。事实上,经济学和社会学都有关于味觉表现的经典讨论。

制度经济学的创始人托斯丹·范布伦在他的《论休闲阶层》一书中首次分析了休闲阶层的诞生过程。他认为在原始社会,劳动能力(狩猎能力)的差异使一些个体赢得了更多的社会尊重,社会阶层的雏形正在出现,男女社会分工逐渐形成。这时,一些人从生活琐事中解放出来,专门打猎或领导部落。当私有制经济出现时,那些拥有更多财富的人通过雇佣仆人进一步将自己从体力劳动中解放出来,范布伦将这群人称为休闲阶层。“表面消费”是休闲阶层满足虚荣的手段之一。比如休闲班会用手工制作的银勺子吃饭,比铝勺子贵100倍左右,但是用起来还不如铝勺子。高昂的价格给物品披上了文化维度的美感,这正是人们在品味表演时试图表现的。总之,从经济学的角度来看,范布伦指出了一个悖论:人们知道这一点,但还是会涌向高价或名牌商品。

如果转到社会学的讨论,可以发现更多的品味表现动机。齐默将品味的个体性和集体性有机结合,认为个人可以保持和展示自己的个性和独特性,使多元化的社会品味应运而生。齐默在分析现代消费社会中人们对时尚的追求和展示品味的过程中进一步指出,时尚自然会推动区分社会身份的运动:一方面,人们模仿他人融入集体;另一方面,人们努力展示自己的个性,使自己与众不同。在这个问题上,布迪厄显然走得更远。他认为品味与社会权力密切相关。不同的班级和同一班级的不同成员在班级习惯上会表现出不同的标志或风格,这是由于不同班级的发展经历差异很大。所以,人表面上是在表现自己的品味,实际上是在表现自己的社会阶层。因此,布迪厄认为,统治阶级在一定程度上是通过品味来区别于其他阶级,从而强化其在阶级领域的优越地位。

事实上,随着现代消费社会的发展,现实生活中品味表现的成本越来越高。然而,社交媒体的介入在一定程度上改变了这种状况。互联网的发展催生了一种新的味觉表现方式——文本表现,即人们通过标注自己听过的音乐和读过的书目,向他人展示自己的味觉。这种便捷的方式不仅成本低,还为人们提供了更多的空房间来操纵自己的口味。

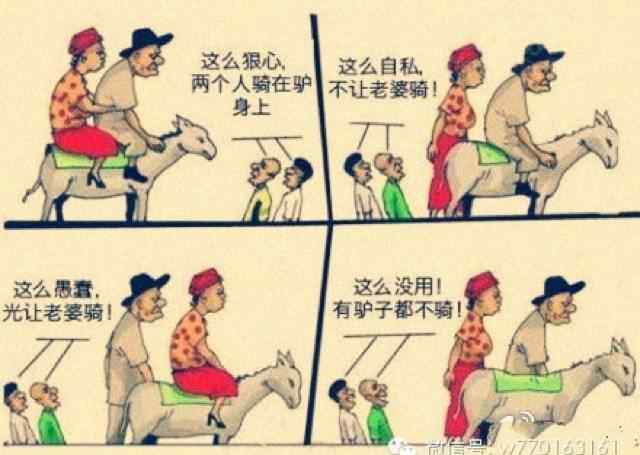

2012年南方都市报发表了题为《互联网鄙视链全集》的专题报道。这份报告的结论是,在互联网上,鄙视看美剧的人看国产剧,鄙视意甲的人看中超,鄙视谷歌的人用百度,鄙视gmail的人用qq邮箱,鄙视微博的人玩qq空,鄙视听独立音乐的人听流行歌曲,鄙视戴ZARA的人戴米邦威,鄙视时代周刊的人看老友记。这个链条般的怪圈促使热衷于品味表演的人不断往上爬。但是时代变化太快,新的链端不断更新,没有人能真正保持自己的个性,获得安全感。

因此,网络上出现了一些关于味觉表现的研究。互联网上不同的平台和存储在其上的庞大用户数据为分析味觉表现现象提供了样本数据。比如基于MySpace等四大社交平台上10万用户的数据,有研究分析了他们在书籍、音乐、电影、美食、运动、爱好等方面的品味表现。,并发现人们通过在兴趣栏中填写对自己身份的描述来对自己的身份感兴趣,从而塑造自己的自我形象,展现自己的个人品味。另一项研究通过分析Myspace中超过12万用户的个人文件,进一步验证了布尔迪厄的猜想。比如聚友上的用户更倾向于填报自己的夜间职业(比如DJ、舞者)和理想职业(比如演员、艺术家、歌手)而不是真实职业;平台上展示的已婚人数也低于全国平均数据。其次,作者指出,在互联网上的味觉表演中,人们会注意表达的连贯性,进行自我审视,特别注意味觉表演的效果——适当的味觉表演可以加强群体认同。同时,这里还涉及到一个技巧:为了让我们的演示显得更真实,必须“揭示”必要的瑕疵。这些个人通过填充平台材料构建的乌托邦充满了讽刺。然而,在真实与虚假之间,个人真实品味与展示品味之间的界限变得越来越模糊。

本文摘自《新闻与写作》2018年第2期

1.《日常生活中的自我呈现 生活中的传播学 | 社交媒体中的自我呈现与表演》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《日常生活中的自我呈现 生活中的传播学 | 社交媒体中的自我呈现与表演》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/jiaoyu/1650699.html