坟墓被挖掘,孔子的第76个孙子,公爵盛宴·孔令贻的尸体被拖出。孔令贻是孔林埋葬的最后一位“盛宴公爵”,孔林是孔子的长子长孙,自宋朝以来一直世袭。

脸,还有47年前没有腐化的身体,此刻被切割,在1966年冬天的空空气中迅速氧化变黑。

围观的是一群年轻人,穿着绿色军装,戴着红袖章。他们是“革命无罪,造反有理”。在他们的身后,有更多的农民从四面八方赶来看热闹。

此时年仅13岁的刘亚伟告诉记者,他仍然清楚地记得自己的感觉系统陷入恶臭的无能为力,“这真的是来自另一个世界的气味”。刘亚伟感到一只大手抓住他的胃,不停地揉着。

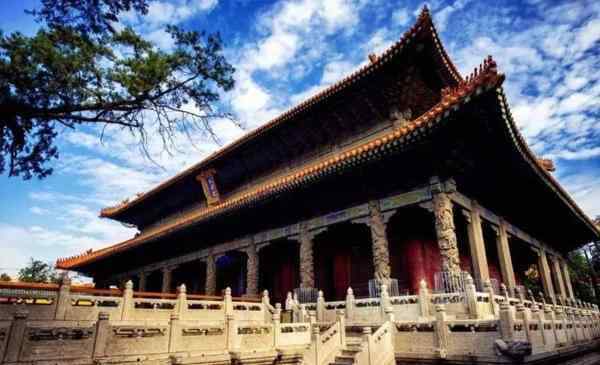

在红卫兵闯入孔琳挖墓之前,他们已经参观了孔庙和孔府,打碎了历代的铭文,放火焚烧了孔子雕像,并销毁了所有“代表封建主义邪恶和腐朽力量”的瓶子和罐子。

许多年后,刘亚伟说他是个罪人。其实他只是个看热闹的孩子。

几天的伤害几百年都无法挽回

20世纪80年代,刘亚伟是曲阜县委员会报告小组的成员,看到了该县一位同事CPPCC的报告。这份两万字的报告,收集了文革期间谭厚兰等人讨论孔子、砸碑、掘墓的事实,还列举了一些数据。

这让刘亚伟大吃一惊,他开始反思自己十几岁时看过的荒诞剧。自1990年以来,刘亚伟和曲阜文化中心的研究员王良一直在采访经历过此事的人,比如一位前革命委员会成员,但他一直保持沉默。第七次,他被困在一家文物商店,终于开口了。他妻子坐着抽烟,冷眼旁观。每次提到文革时期的反孔子问题,男方都侧身看老婆:说点什么。我妻子同意。于是他一点一点说。

时间追溯到1966年。那年8月23日,曲阜县政府接到消息,外地的红卫兵即将到来,他们一路砸毁文物。曲阜一中的学生在夫子庙门口张贴了“采取紧急行动,防止一切阶级敌人的破坏活动”的标语,并查封了夫子庙原本开放的东华门、西华门、南门。

许多农民来到孔子的门口站岗。他们没时间做红袖章,就在胸前别了一块红布条,上面写着“可怜的下中农”。

这时曲阜县委书记李秀发表公开讲话,说“三孔”是国务院明文规定的国家重点文物保护单位,破坏就是破坏国家财产,干扰斗争方向。他后来回忆,当时的想法是,几天的破坏,几百年都恢复不了。

曲阜市高度戒备。出乎意料的是,曲阜师范学院的一些红卫兵行动了,高呼“打倒孔老二”“彻底摧毁孔家店”。

在孔子学院门前,文化管理委员会的工作人员拦住了红卫兵。

红卫兵齐声背诵毛主席语录:“你不打什么反动的东西,他就不倒。这和扫地一样。如果扫帚不在,灰尘不会像往常一样自己跑掉。”

时任副县长的王华天站起来,指着国务院建立的文物保护纪念碑说:“你好好看看,谁要破坏这里,就是触犯了国家法律。”

一个红卫兵走过来问:“你是干什么的?”

王华天自述:“我是王华天,副县长。”谁知还没等他话音落下,学生们就高呼“打倒王华天”“打倒孔老二看门狗”。

“洞坟可以挖”

“今天的‘孔家店’是一个‘三合一店’,里面收藏了封建主义、资本主义、修正主义四大旧秽物,是树立毛泽东思想绝对权威的一大障碍。”这是北师大的毛泽东思想红卫兵,《井冈山战斗群》,写于1966年11月。

在曲阜,当记者采访到很多孔子的后人时,他们不断提到一个名字——谭厚兰,他是当时“孔子”的统帅,“井冈山战斗兵团”的团长。

北师大“转学生”谭厚兰被转到《红旗》杂志社求助。结果,她认识了林杰,他是当时《红旗》杂志的主要作者,也是文革早期的风云人物。

刘亚伟曾经查阅过谭厚兰在接受检查时所写的记述材料,其中记载林杰曾经对谭厚兰说:“我给你介绍一个地方,一个除了大庆以外的好地方——山东曲阜,去孔老二老家做孔老二的柜台。”

林杰接着说:“你应该在文化大革命期间带头制造这种对立。”谭厚兰当时的回答是:”...走吧,我们一定要走!”

根据“文化大革命”档案、《为孔子而战的报告》以及多方回忆,1966年11月11日,时任“中央文革小组”组长陈伯达从北京发电报,指示“孔庙、孔府、孔林不要烧”,但“可以挖孔子坟”。

同日,时任中央文革小组成员的戚本禹来电话说:“汉碑要保留,明朝以前的碑也要保留。清碑可砸。夫子庙可以改造,像“收租院”。洞墓可以挖掘。可以请懂文物的人看看。”

谭厚兰制定了行动计划,起草了《烧孔家店——谈孔战文》和《向全国人民报告》,并派出两个“先遣队”分别对山东省委和曲阜县委进行“火力侦察”。

曲阜人为了防止红卫兵破坏“三孔”,用一个大木箱把孔府门前的整个石狮子盖起来,然后在外面贴上毛主席的画像,写了一句口号,以为没人敢动,更别说失败了。

1.《曲阜一中吧 1966年孔子墓蒙难:坟冢被掘 圣贤头颅被当球踢》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《曲阜一中吧 1966年孔子墓蒙难:坟冢被掘 圣贤头颅被当球踢》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/keji/626502.html