- 01 -

我希望我18岁的时候能理解

上周,我参加了芝加哥大学的新生招待会。在新生问已经毕业的校友的环节中,一个新生问:“还有6个月才能入学。应该做什么样的准备?”

台上的两个校友一开始都是略显讶然,然后给出了同样的答案:“做自己想做的事。不要浪费生命中为数不多的机会去做你想做的事情。”

这是我们这些来美国大学的人的标准答案。毕竟毕竟大学生活那么辛苦,为什么还要给自己找点事做呢?但是这个同学提出了一个老问题。最近几周,又有一个考上芝加哥大学的学生反复问我:芝加哥大学的课程这么难,今年夏天要不要再去一个暑期学校,为以后的学习做准备?

这些好学的学生让我对自己的不进步感到有些惭愧。但同时我也很庆幸,我高中的时候,微信朋友圈还不存在,所以我爸妈也没有看那些广为流传的文章,“中国学生学习不好被名校劝退”。的确,这种担心也不是没有原因的:第一次坐飞机去美国,心里有点害怕。但是,当我从学校毕业的时候,我发现我一开始担心的学习障碍其实没什么,大部分都在一年之内解决了。

真相是:大学结束,语言基本过关后,由于中国学生从小培养的良好学习习惯和扎实的基础,在课堂上拔尖并不难。至少在我知道的一些名校,中国学生的平均绩点普遍高于学校平均水平。你太担心跟不上学习的学生了。

只是听到这个问题,心里还是有些遗憾,不禁想起了在芝加哥留学最后一段时间心里难受却又不得不在父母同学面前假装淡定的日子——不是因为课业太难,而是因为一种强烈的竞争压力造成的焦虑。

在大学的最后一年,我显然发现了类似的焦虑在我的一些同学中蔓延的迹象。我发现很少有大一新生意识到在名牌大学读书最大的挑战不是学业,而是焦虑和不快乐。成绩越好,期望越高,焦虑越强烈。

让我感到些许安慰的是,经历过这种痛苦的不止我一个人。美国心理学会曾发表过一篇关于“大学校园危机”的报告,其中提到近一半的大学生感到“绝望”;近三分之一的学生承认,在过去的12个月里,他们的正常学习和生活受到了过度抑郁的影响。

名校尤其如此。斯坦福有句话叫“鸭子综合症”,意思是斯坦福的每个学生都像一只生活在加州温暖阳光下的鸭子。表面上看起来很悠闲,实际上是在水下拼命划船追赶别人。这些精英学生会刻意向外人展示一种平易近人的自信和对生活的掌控感。但经历过精英教育的人都知道,在这些光鲜亮丽的表象下,你可以读出恐惧、焦虑、抑郁、空空虚的蛛丝马迹。

“故作镇定”是每只鸭子的必修课

读精英大学的另一面是身份焦虑感和自我怀疑感。

为什么?

我认为这是因为我们接受的基础教育,无论是在中国还是在美国,都是一个选择性的环境。这使得学生倾向于将他们的地位等同于一些简单粗暴的因素——分数、分数、排名和进一步学习的结果。

而任何一个常春藤盟校的学生,在进入大学之前都是这个环境的赢家。“卓越”是他们的标签。但这个标签掩盖了大部分尖子生自我意识的薄弱。这些学生在入学前对自己的了解都来源于“我成绩很好,学校很好”。换句话说,他们除了知道自己“优秀”之外,对自己是谁,做什么一无所知。

当他们如愿进入令人羡慕的学校时,真正的考验才刚刚开始。名校大部分尖子生的第一课就是接受自己的弱点,因为每个学生看起来都太优秀了。我曾经看过一个研究,让常春藤盟校的学生估计自己全年的GPA排名。结果显示,几乎所有学生的平均绩点排名都明显低于真实值。这说明大家都觉得落后。这种对自卑的恐惧在名校尖子生中很典型。

名校教给尖子生的第二课是,人生的实现80%发生在课堂之外。单纯的取得好成绩,并不能让你未来的雇主对你刮目相看。很多人到了大学就开始发现,有些学生考试成绩比自己差,但是找到了更好的工作,申请了更好的博士项目,挤出名额拿到全额奖学金。这些优秀的高中生不明白的是,读写作业只是一个大学生的基本任务。读书不代表上大学。聪明的学生会知道什么时候牺牲某门课的大作业,把时间花在对自己更有意义的事情上。

毕竟读书不难,但是理解为什么读书难。

这两门课是每个名校学生的必修课。不幸的是,我见过无数的学生——包括当时的自己——在大学里因为缺乏心理准备而陷入强烈的焦虑和失落。直到大学毕业,我才后知后觉的明白这些道理。

毕业后在教育行业工作。我看着学生们一个接一个地完成学业。我也目睹了这些中国的优秀学生,他们逐渐意识到,追求“竞争成功”是他们在美国名牌大学不快乐的根源。几乎所有人在进入大学前都会想“大学开学前该怎么办?”当他们大学毕业的时候,他们的问题变成了:“我读了那么多书,在大学里吃了那么多苦,为了什么?”

不知道有多少学生在高中毕业即将进入大学的时候能够意识到这个问题。这篇文章就是让你意识到这个问题。

- 02 -

我要达到什么目的?

我的同事亚历克斯曾经给我讲过一个他求职经历中的故事。

大三的时候,他在约翰·霍普金斯大学学习,是东京大学的交换生。大三快结束时,他刚好赶上了求职季节。和大部分霍普金斯和东大的同学一样,他的求职方向是咨询行业。

当我问为什么要咨询时,亚历克斯回答说:“我喜欢解决问题。”但是,他不喜欢咨询公司的工作环境。每次提到大一暑假在麦肯锡实习的事,他都明确表示,那是他年轻时因为无知而跳进的一个坑。但是大三了,路走到那一步了,简历上已经有两家咨询公司的实习经历了,这条路还是要走下去的。

"我想我应该好好利用我日语说得好的优势."亚历克斯决定留下来,在日本的一家咨询公司找份工作。

然而,在国外找工作并不像你想象的那么容易。经过几轮采访,没有好消息。亚历克斯告诉我,当时他也开始怀疑自己是否真的想做这份工作。

在日语课结束时,也许是为了鼓励这些正在求职的学生,教授放映了一部关于求职的电影。

亚历克斯忘记了电影的名字,但他完全告诉了我电影的内容:一个典型的日本求职者——许多普通人之一——在百货公司的一份工作中在主要求职者之间跑来跑去。为了找工作,他牺牲了自己能牺牲的一切,但在这个过程中,他开始怀疑自己的努力是否值得。最后,他放弃了自己梦寐以求的辛苦工作。

我很难猜到亚历克斯的日本教授给了他们这部电影什么样的心态,除了它给了亚历克斯很大的影响。

“看这部电影的时候,我开始怀疑日本的求职。我当时的心态已经幻灭了。”亚历克斯告诉我,他熬夜的时候已经处于崩溃的边缘。

“下课了,我没去下一节课。我在一条废弃的走廊里找到一张长椅,在上面哭了30分钟。”

在他的故事里,我能看到很多熟悉的人的影子——包括我自己。和我在大学时一样,他对金融、咨询这类精英专业服务明显持怀疑态度,他们都是在大学的某个阶段踏上这条路的。最后,我们都选择了另一条路。

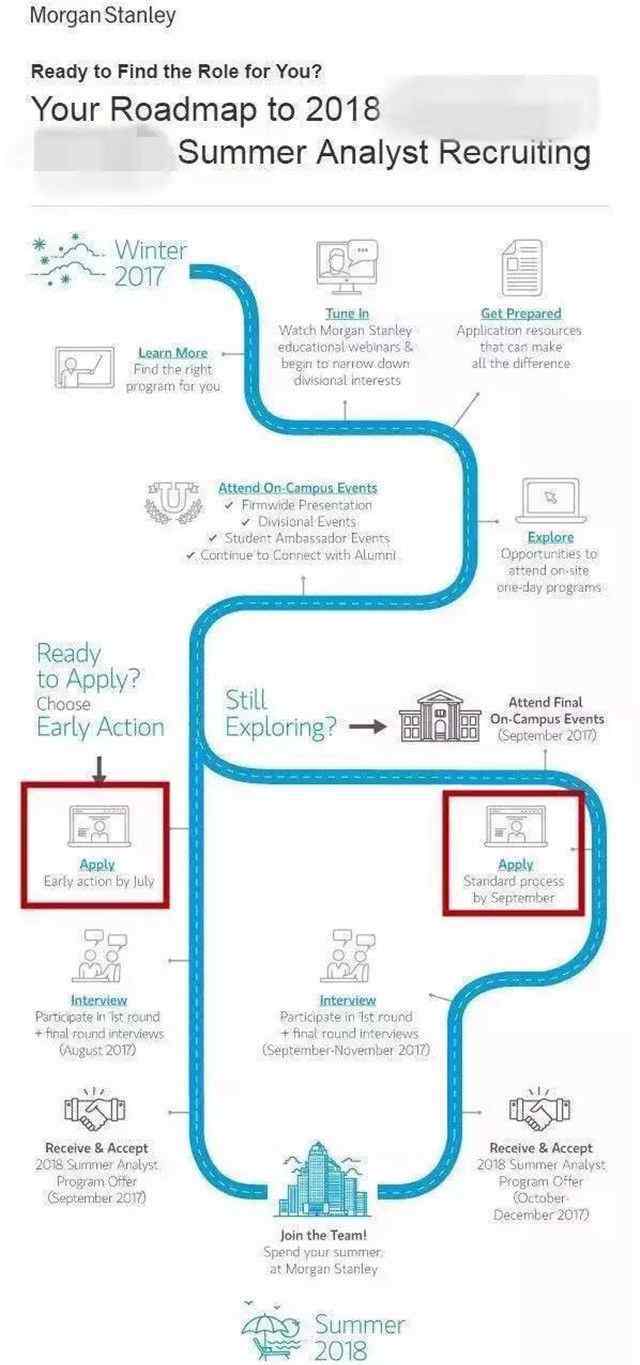

我在大学里反复听到一句话,“每个人都想在大学的某个阶段成为投资银行或顾问。”为什么?因为那条路已经存在了。这是许多学生从小就被名校录取的既定选拔路径。“我想达到什么目的?”可能是每个大学生面临的最大难题。有同学不知道答案,就想“为什么不做投行?”

投行求职者的路线图可以从大一开始

我不是有意批评投行和咨询。我的同学大部分都在这两个行业工作,真正热爱这两个行业的人也很多。

我想探索的是一种因为不知道自己想做什么而选择投行和咨询的心态。我经历过这一步,所以觉得这种心态不健康。大学朋友大三突然选择读博。她告诉我,她只是想证明自己足够优秀。我告诉她,这种方法只是为了追求竞争成功。最后,我确实见证了这条路带给她的自我追问、焦虑和恐惧。

幸运的是,我花了四年的时间,走过了无数的死胡同,终于发现我想达到的目的是做教育,虽然和这个问题做斗争真的很难。最后我挺过来了,感觉自己更强大了。我和我的同学终于活着走出了大学试场——我们都很好。只是在毕业典礼的苏格兰风中,我捧着香槟,意识到我可能永远都不知道同学们是怎么和自己打赢那些无声战争的。

- 03 -

空空虚充实的心

我讨论的不是新问题。12年前,普林斯顿大学毕业生、作家沃尔特·科恩在《大西洋月刊》上发表了一本名为《迷失在精英体系中》的回忆录。作者在回忆自己的大学生活时,总结为一场无休止的竞争:“我活着是为了排名,为了赞美,为了荣誉,除了成绩单,我从来没有考虑过别的。学习是次要的,往上爬是第一位的。”

科恩直言不讳地说,他在普林斯顿的生活充满了失落的感觉。具有讽刺意味的是,为了填补这种失落的感觉,他只能申请各种“未来领袖”奖学金来证明自己,毕业时拿到了去牛津留学的奖学金。

在去英国之前,科恩在书房里找到了一本狄更斯的《远大前程》。第一次完整的看完这本书,他意识到自己的大学为了自己的未来,把自己伪装成了一个“博学而又一般的人”。一切结束后,他开始真正为了了解别人的想法而学习,开始真正接受普林斯顿耽误的教育。

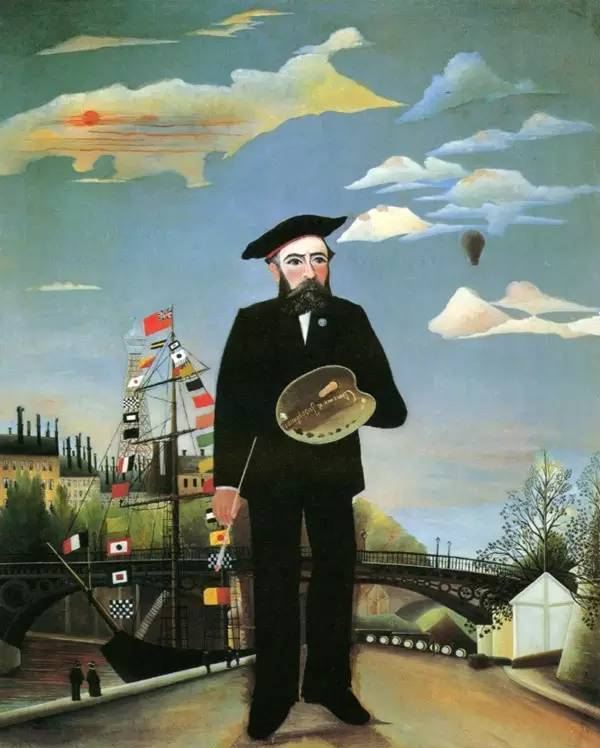

也许每一个尖子生最后都会有那么一瞬间意识到,我做了那么多事情,只是不假思索的完成了一系列游戏,离真实的自己越来越远。科恩通过一部经典的文学作品发现了这一点。也许是巧合,我自己读卢梭的时候也经历过类似的时刻。

在我读的文章中,卢梭讨论了一个简单的问题:他认为人对自己的感情可以分为两种,一种是没有任何虚荣心的纯粹自爱,另一种是自我与他人比较而产生的自恋。卢梭认为自爱是自然的、有益的,自恋是有害的,是产生嫉妒、愤怒、怨恨等情绪的根源。理想的教育应该努力摆脱自恋,让孩子追求天性中的自爱,但要严格控制自己攀比的冲动。

当老师的时候,我发现教书更多的是自我教育,而不是学习。至少卢梭改变了我的想法。我开始认真反思我这辈子真正想要的是什么,自恋驱使我想要什么。我努力摆脱卢梭的“自恋”,就是不在乎别人的眼光,承认自己的缺点。当你真正试着退一步,把自恋的冲动和纯粹的追求区分开来,摆脱自恋就成了一种自我解放。

卢梭的《爱弥儿》是一个自然教育的假设

我承认卢梭不可能是所有人的灵丹妙药。但我认为,要想摆脱追求“竞争成功”带来的不快,至少要先学会自省。在这一点上,《优秀的绵羊》的作者威廉·德雷谢维奇和我有着相似的想法。他认为所有的“常春藤盟校的羊”都需要学会培养“有钱人的心”——这才是这些精英大学设置文科教育课程的真谛。

我在读哥伦比亚大学核心课程开发的历史《秩序的天堂》时,曾经读到过核心课程的创始人、历史学家雅克·巴赞的一句话:“受过教育的人培养出足够的内心生活,来抵抗暴力命运的无情摧残。”当我回忆起我的大学教育时,我对这句话印象非常深刻。一个看似平凡的真理,其实本身已经实现了。

在沃尔特·科恩身上也实现了,在我带来的学生身上也实现了。没有经历过类似挣扎的人可能无法理解,但对于一个经历过的人来说,文科教育带来的启示是无价的。西北大学文学系讲师、芝加哥大学校友约瑟夫·艾本斯坦写了一篇题为《谁扼杀了文科教育》的文章,我想在这里全文引用一段话:

我经常在想,如果没有考上芝加哥大学,我的生活会是什么样子。我猜可能更有钱。但是看了这么多书,我这辈子几乎不可能专心于各种赚钱的方法。如果不是我在芝加哥大学度过的那些年,也许我不会对这个世界上的各种制度及其统治者有深入的了解,进而对其进行深入的批判;我自己甚至可能成为这个系统的一部分。在芝加哥大学的这些年,我已经变成了一天三次的人。谁知道呢,如果我不是如此自省,我可能会更快乐——有时很难充满笑声来反思我严肃的生活。

但是,我永远不会放弃这三年的奇怪经历,什么都不改变。

我想爱泼斯坦和我,沃尔特·科恩,雅克·巴赞,威廉·德雷谢维奇可能都经历过类似的反思,最终找到了共同的答案。这就是我致力于人文教育的原因。在我看来,理想的教育是让每个人都关注自己最想要的内在价值,学会思考自己真正的追求。上大学之前最好弄明白这些问题。

1.《学校学不到的事 我的名校同学们:为什么你这么优秀,却感觉不到幸福?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《学校学不到的事 我的名校同学们:为什么你这么优秀,却感觉不到幸福?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/guonei/1381143.html